II. LES DECOUVERTES ASTRONOMIQUES DE GALILEE

1) La lunette astronomique

En 1609 Galilée découvre l’existence de la lunette, fabriquée par les opticiens hollandais. Mais ces lunettes, faites de deux lentilles, ne grossissent que deux ou trois fois, et donnent une image floue et déformée de l’objet observé, d’où le manque d’intérêt des savants de l’époque pour cette invention. De plus, pour eux, un instrument d’optique quel qu’il soit serait nuisible, car il ne peut faire voir que des illusions, des tromperies sans rapport avec la vérité. Cependant Galilée n’a pas ces préjugés et pour lui l’expérience est le premier moyen de découvrir, c’est pourquoi il décide d’utiliser cette lunette.

Pour améliorer le grossissement et la netteté de la vision, Galilée utilise deux lentilles spéciales, fabriquées par lui même à Venise, capitale européenne du travail du verre. La première lentille est une lentille divergente de forte concavité et la seconde est une lentille convergente de faible convexité. Il construit alors une lentille qui donne une image grossie six fois, nette et non déformée de l’objet observé, puis une nouvelle dont le grossissement* est cette fois de neuf, et ainsi jusqu’à obtenir une lentille dont le grossissement atteint trente.

Avec cette lunette Galilée va observer le ciel, d’où le nom de lunette astronomique, et va faire de formidables découvertes.

2) La Lune :

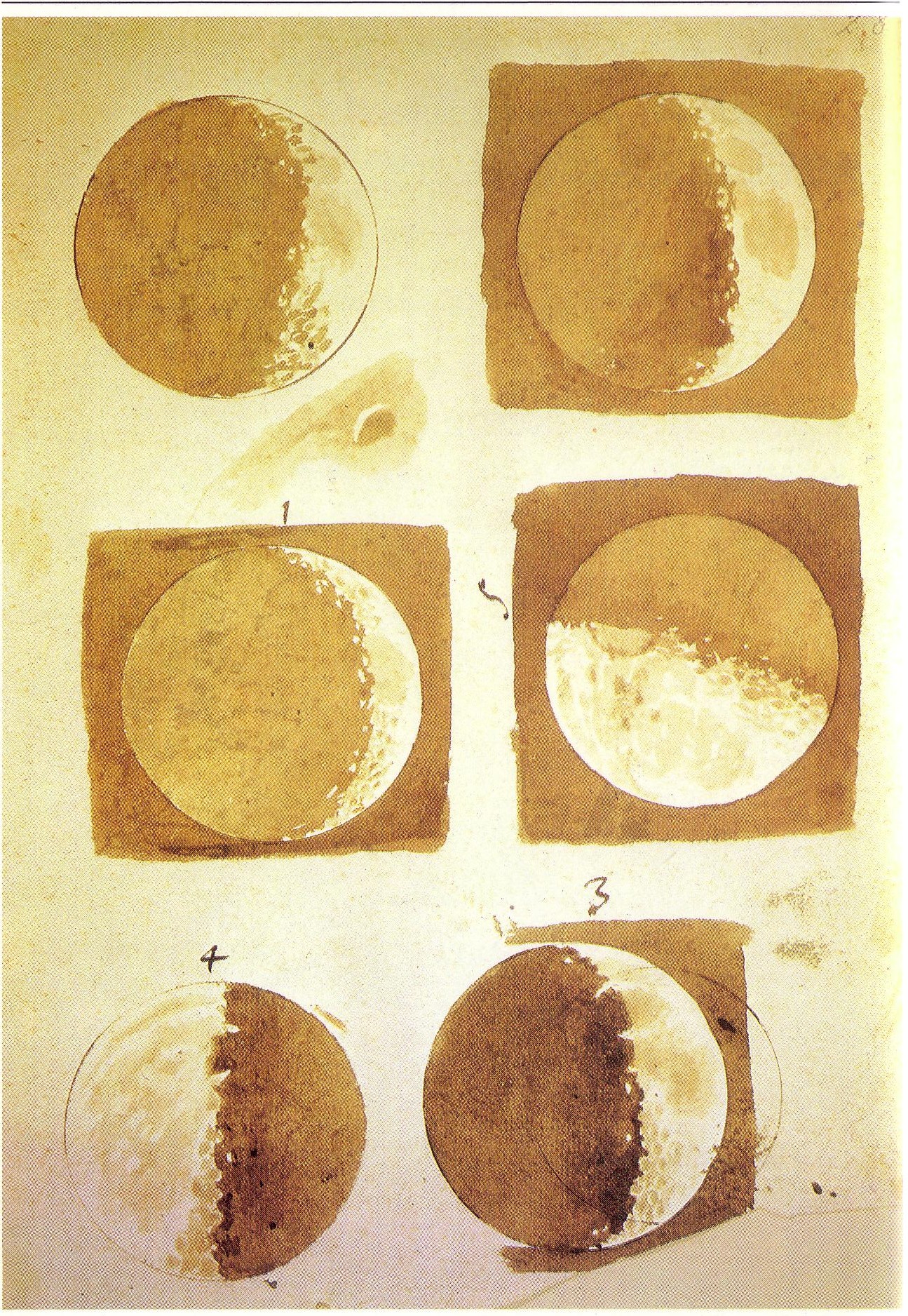

Avec sa lunette qui grossit neuf fois, Galilée va observer la Lune et faire des dessins de ses observations.Galilée a dessiné pour le Messager Céleste la Lune telle que lui a révélée sa lunette :

Il dira dans le Messager Céleste : « quatre ou cinq jours après la nouvelle Lune, quand la Lune a des cornes brillantes, la limite entre l’ombre et la lumière n’est pas du tout une ligne uniforme comme sur une sphère parfaite, mais au contraire elle est accidentée, irrégulière et pleine de zigzagues ». Pour lui il n’y a aucun doute la Lune est montagneuse.

Il va également donner une explication au phénomène de « la lumière cendrée de la Lune ». La « lumière cendrée » est l’illumination grisâtre qui couvre le reste de la Lune quand la partie éclairée est un croissant fin, juste après ou avant la nouvelle Lune. Il démontre que cette lumière n’est produite ni par la Lune elle-même (sinon on verrait la Lune lors des éclipses), ni par les étoiles, ni par les rayons du Soleil « traversant » la Lune comme l’avaient suggérés des auteurs. Il ne reste alors que la Terre, et en effet quand la Lune tourne vers nous sa moitié sombre, la Terre tourne précisément vers elle sa moitié éclairée. La « lumière cendrée » n’est rien d’autre que « le clair de Terre sur la Lune ». Ainsi la Lune est lumineuse comme la Terre, elle réfléchit comme cette dernière les rayons lumineux provenant du Soleil. Cette analogie entre la Terre et la Lune est d’ores et déjà contraire aux principes de séparation absolue entre la Terre et le Ciel ou tous les autres corps célestes. Galilée, grâce à sa lunette et ses observations, fait alors beaucoup mieux la différence entre les planètes telles que la Terre et la Lune qui réfléchissent la lumière, et les étoiles qui l’émettent. Il va par la suite découvrir d’autres étoiles de la Voie Lactée et des planètes telle que Jupiter.3) Jupiter

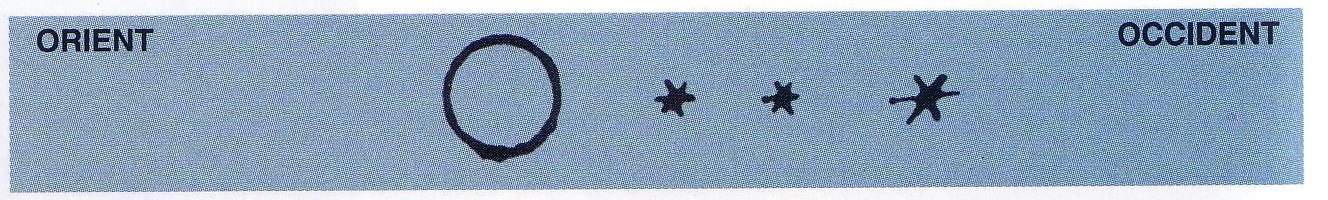

Galilée fabrique alors une lunette encore plus perfectionnée, elle grossit trente fois. C’est avec elle qu’il fait une de ses plus belles découvertes. Il écrira à ce propos dans son livre : « le sept janvier de cette année 1610, à la première heure de la nuit, alors que je regardais les astres avec la lunette, Jupiter se présenta à moi ; et comme j’avais mis au point un instrument vraiment excellent, j’aperçus près de la planète trois astres, petits certes mais très brillants[…]. Leur arrangement par rapport à Jupiter était le suivant »

Il continue ainsi ses observations :

Le 8 janvier :

Il pense que ces « petits astres » sont des étoiles devant lesquelles Jupiter se déplace. Seulement, à cette époque de l’année Jupiter devrait se déplacer dans l’autre sens.

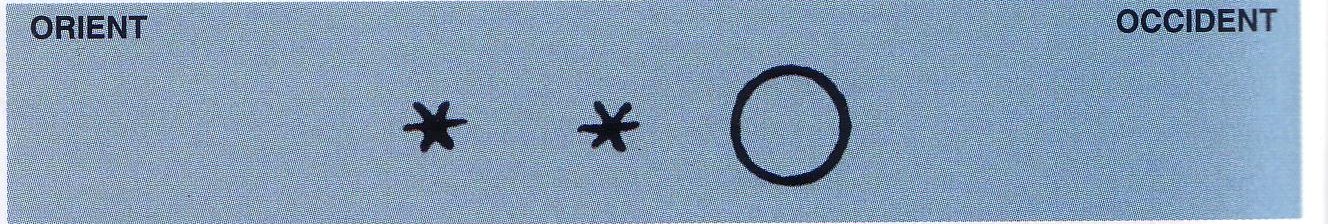

Le dix janvier :

Jupiter se serait maintenant déplacé dans l’autre sens. Il en déduit alors que ces astres sont des lunes qui tournent autour de Jupiter.

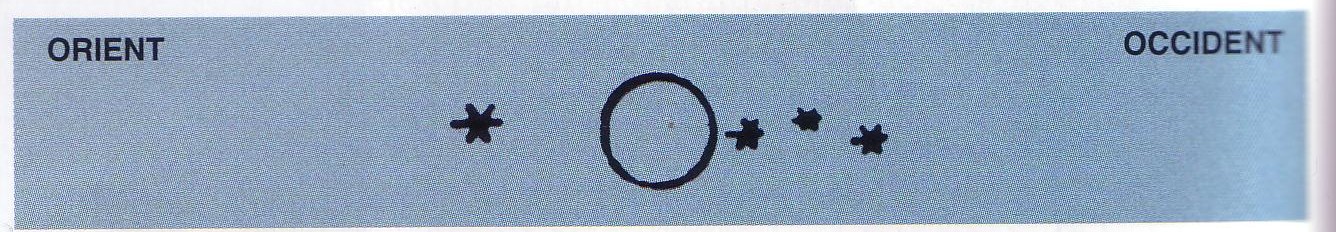

Le treizième jour il découvre même un quatrième satellite de Jupiter :

Galilée trouve ici un argument pour affirmer qu’il en est de même pour la Lune qui tourne autour de la Terre.4) Vénus

Une dernière découverte va suffir à Galilée pour apporter des preuves décisives en faveur de l’héliocentrisme*.L’héliocentrisme : concept selon lequel le Soleil est au centre du système solaire et que les autres planètes, comme la Terre, tournent autour de lui.

Il découvre, toujours grâce à sa lunette astronomique, que Vénus a des phases, exactement comme la Lune. La seule explication plausible de ce phénomène est le fait que Vénus est tantôt devant, tantôt derrière le Soleil. De plus ces phases montrent clairement que Vénus est lumineuse, comme la Terre ou comme la Lune, elle réfléchit les rayons lumineux provenant du Soleil.

Le Soleil joue donc un rôle unique, les autres planètes, sont à l’image de la Terre, immobiles. Il démonte ainsi un argument puissant élevé contre le système copernicien, qui est l’héliocentrisme. Selon ce système la distance entre la Terre et Vénus varie, la taille de Vénus devrait donc aussi varier, ce qui n’est pas le cas quand on l’observe à l’œil nu. Or Galilée, avec sa lunette, voit bien que sa taille varie au cours du temps. Il renforce ainsi la théorie de Copernic*.5) Ses conclusions à la suite de l’héliocentrisme de Copernic

Début XIIIe siècle une grande bataille couvre les milieux scientifiques. Une bataille au sujet du Ciel : les vieilles idées de Ptolémée* imposées depuis deux mille ans sont remises en question par une théorie nouvelle, celle de Copernic. Copernic est un mathématicien polonais du XIIIe siècle. Il pense que le Soleil est immobile, que la Terre tourne autour de lui ainsi que les autres planètes et que les mouvements des étoiles ne sont qu’apparents et dus à la rotation de la Terre, c’est l’héliocentrisme du mot grec « hélio » qui signifie le Soleil. Par ses observations Galilée confirme la théorie de Copernic. Cependant, comme nous allons le voir, ces idées sont en contradiction avec la Bible. Heureusement pour Copernic, son livre dans lequel sont publiées ses théories, ne paraît qu’à sa mort, avec une préface qui prend soin d’expliquer que ces idées sont des hypothèses mathématiques sans réalité. Aussi l'Eglise ferme-t-elle les yeux. Ce n’est pas le cas de Galilée qui va avoir des problèmes avec l’Inquisition.

*Ptolémée : voir définition III.

premier paragraphe

*Copernic : voir définition II. cinquième paragraphe

*le grossissement : voir définition II. premier paragraphe

*l’héliocentrisme : voir définition II. quatrième

paragraphe